![grauer_plaggenesch_rechte_l_giani_]()

Antrosol Plágico. Fuente: umweltbundesamt.de/en/topics/soil-agriculture/soil-science/soil-of-the-year

El Grupo de Suelos de Referencia denominado Antrosoles comprende suelos formados o profundamente modificados por actividades las humanas, tales como, la adición de materiales orgánicos, desechos de construcciones, remociones profundas de los perfiles edáficos, ciertos tipos de irrigación a cultivos, etc. Este grupo incluye suelos anteriormente conocidos como “suelos plágicos”, “suelos paddy” (suelos de arrozales), “suelos oasis” y “terra preta do indio”. Connotación: Suelos con características relevantes debidas a actividades humanas; (del griego. “antrhopos” – hombre. Material parental: virtualmente cualquier material de suelo, modificado por cultivo o adición de material. Ambiente: los Antrosoles Plágicos son los más comunes en el noroeste de Europa; los Antrosoles Hidrágricos en el sureste y este de Asia y los Antrosoles Irrágricos en Mesopotamia, cerca de oasis en regiones de desierto y en partes de la India. Desarrollo del perfil: la influencia del hombre suele restringirse (aunque no siempre) al (los) horizonte(s) superficial (es); el horizonte natural que caracteriza al suelo precedente no perturbado puede encontrase sepultado y estar intacto a determinada profundidad. Uso: en Antrosoles europeos donde tradicionalmente en invierno se siembra centeno, avena, cebada, actualmente también se establecen cultivos forrajeros, patatas y hortalizas; en algunos lugares, los Antrosoles Irrágricos se localizan en áreas de irrigación, estando sujetos a la rotación de cultivos forrajeros y/o para alimentación humana. Los Antrosoles Hidrágricos están asociados con cultivos anegados, como por ejemplo el arroz, mientras que los Antrosoles Hórticos se ubican principalmente en localidades en las que se siembran vegetales para el consumo doméstico.

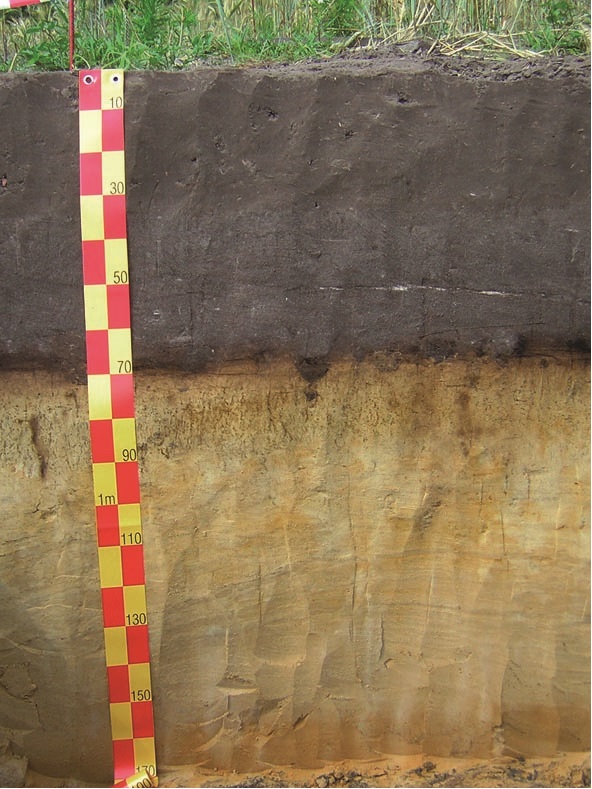

![antrosol-terrico]()

Antrosol Térrico. Fuente: Treposol

Definición de Antrosoles:

Son suelos que tienen: Un horizonte Hórtico, Irrágrico, Plágico o Térrico de 50 cm o más de espesor, o un horizonte Antrácuico y un Hidrágrico subyacente con un espesor combinado de 50 cm o más.

Calificadores comunes de la unidad de suelos:

1. Unidades caracterizando el horizonte superficial: Hidrágrico, Irrágrico, Térrico, Plágico, Hórtico. 2. Unidades caracterizando horizonte(s) sepultado(s) o suelo: Gléyico, Espódico, Ferrálico, Lúvico, Arénico, Régico, Estágnico. (Ver anexo 1 para la Guía de todos los Grupos de Suelos de Referencia, horizontes, propiedades o materiales de diagnóstico. Ver Anexo 2 para definiciones completas. Para los calificadores que denominan las unidades de suelos ver Anexo 3 para definición completa).

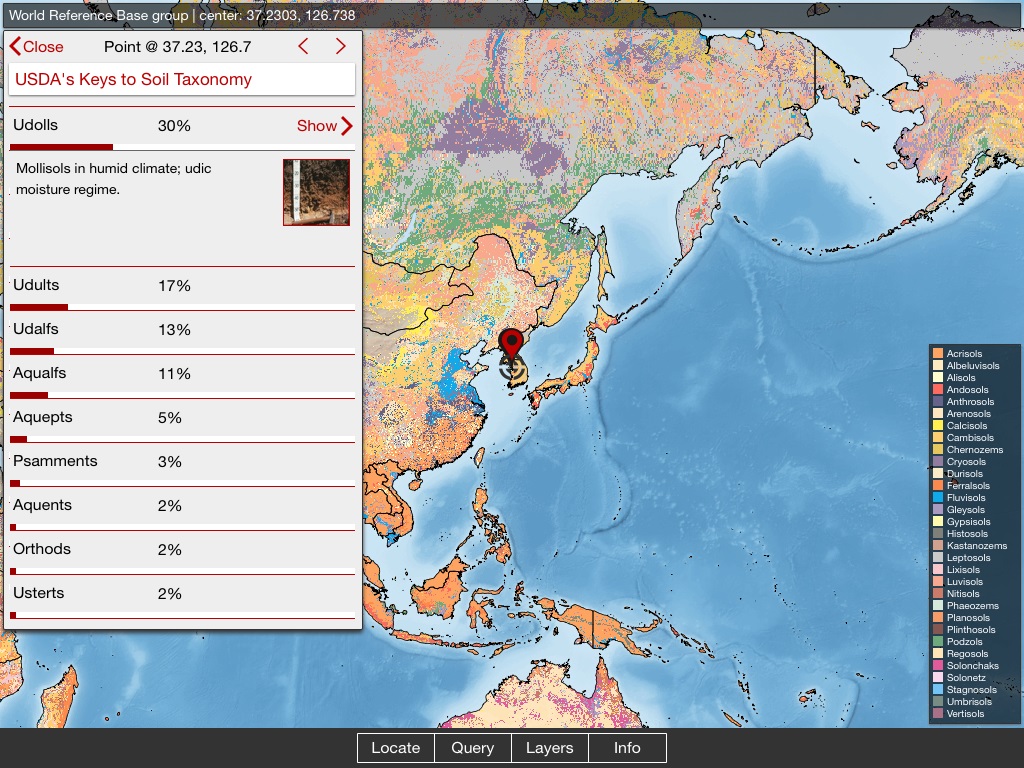

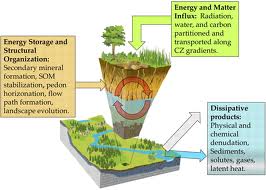

DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LOS ANTROSOLES

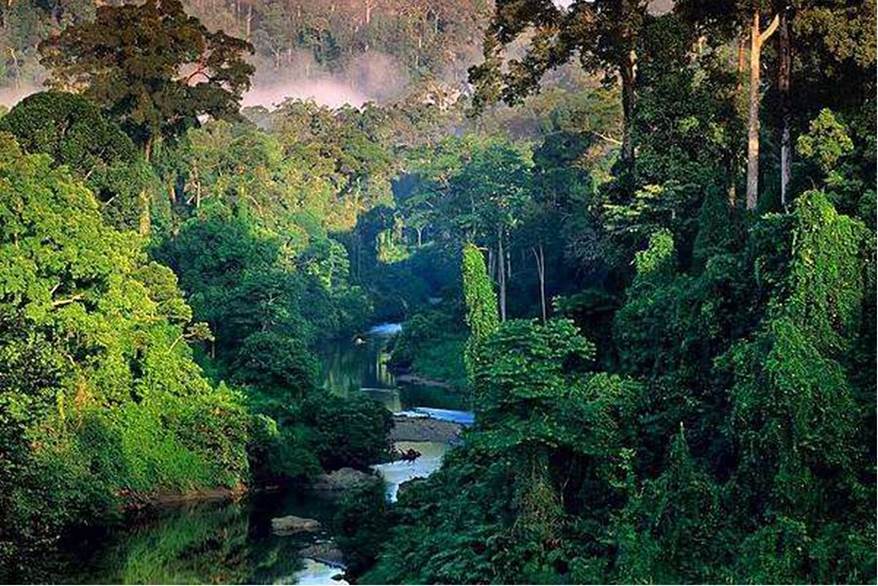

Los Antrosoles se encuentran preferentemente en donde los asentamientos humanos se establecieron durante prolongados periodos temporales. Los Antrosoles Plágicos y Térricos se extienden por más de 500,000 hectáreas en el Noroeste de Europa. Los Antrosoles Irrágricos se encuentran principalmente en las áreas de irrigación de las regiones secas, por ejemplo: en Mesopotamia y en parte de la India. Los Antrosoles Hidrágricos (“Paddy Soils”) “suelos paddy” ocupan vastas regiones en China y en partes del Sur y Sureste de Asia (como en Sri Lanka, Vietnam, Tailandia e Indonesia). Antrosoles Hórticos se encuentran por todo el mundo, en aquellos lares en los que el ser humano ha fertilizado el suelo con desechos de construcción y abonos. La “Terra Preta do Indio”, de la región del Amazónica del Brasil también han sido incluidos en este grupo en la WRB.

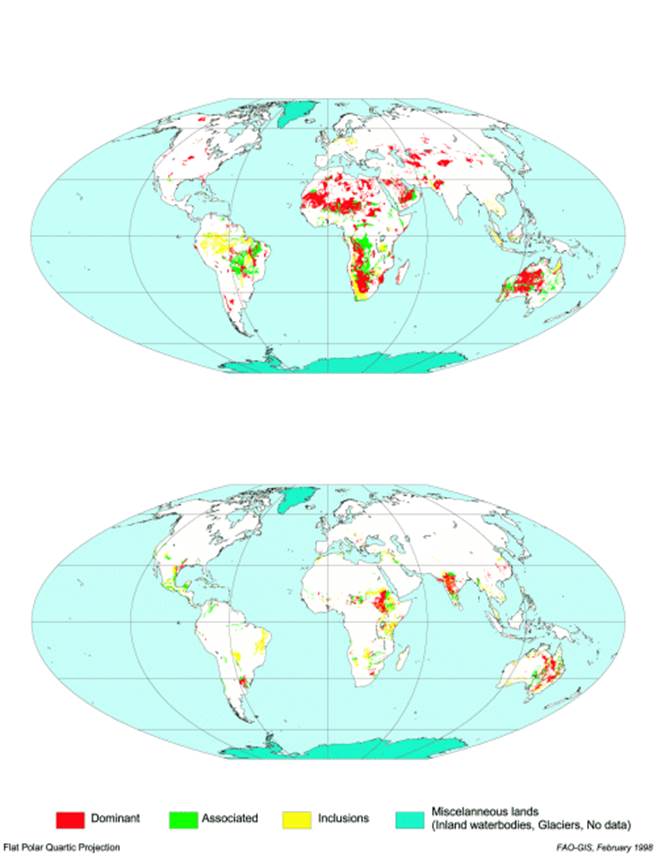

![irragric_anthrosol-isric]()

Antrosol Irrágico. Fuente ISRIC

ASOCIACIÓN CON OTROS GRUPOS DE SUELOS DE REFERENCIA

Los Antrosoles se presentan en asociación con una amplia variedad de Grupos de Suelos de Referencia. Algunas asociaciones de las asociaciones mejor conocidas (au7nque en absoluto las únicas) pueden ser las siguientes Antrosoles Plágicos asociados con Arenosoles estériles y Podzoles de antiguas áreas periglaciares del centro y norte de Europa Occidental.

Los Antrosoles Térricos son comúnmente encontrados a lo largo los paisajes de suelos húmedos o encharcados tales como: Fluvisoles, Gleysoles, Histosoles, pero también en combinación con otros tales como los Albeluvisoles, Arenosoles y Podzoles ácidos/infértiles. Los Antrosoles Irrágricos aparecen junto a otros suelos típicos de regiones secas tales como: Calcisoles, Gipsisoles, Solonchaks y Solonetz, y también con Regosoles y Cambisoles. Los Antrosoles Hidrágricos se presentan junto con Gleysoles y Fluvisoles en sistemas fluviales, no siendo infrecuente la existencia de Alisoles, Acrisoles, Lixisoles y Luvisoles o con Andosoles en regiones volcánicas. Finalmente, los Antrosoles Hórticos pueden relacionarse, dada su ubicuidad, con casi cualquier Grupo de Suelos de Referencia de la WRB.

GÉNESIS DE LOS ANTROSOLES

Los Antrosoles se han formado como resultado de largos y continuos periodos de intensa actividad antropedogéntica, especialmente como consceuencia de:

1. Arado profundo, por ejemplo, por debajo de la profundidad normal de labranza (cultivos en terrazas en la región Mediterránea, la Península Arábiga, los Himalayas y los Andes). La WRB 2006/2007 ha creado un calificador para los edadotaxa de sistemas de terraza denominado “terrálico”

2. Fertilización intensa con enmiendas orgánicas y/o inorgánicas, sin adiciones sustanciales de material mineral (por ejemplo, estiércol, gallinaza, material compostado, etc.);

3. Adición continua de tierra (Ej. arena de playa, conchas, abonos terrosos, sods, etc);

4. Irrigación que añaden cantidades sustanciales de sedimentos;

5. Cultivos anegados involucrando el enlodado de la superficie del suelo y exceso de humedad inducida por el hombre.

Los suelos constituidos por “material de suelo antropogénico” inalterado (por ejemplo: material mineral u orgánico no consolidado resultado del relleno de tierras, desechos de minas, rellenos urbanos, basureros, dragados, etc.) no fueron considerados Antrosoles en la WEB de 1998, si bien actualmente muchos de ellos son considerados en el nuevo Grupo de Suelos de Referencia creado en la WRB de 2006/2007, conocido como Tecnosoles. Muchos de estos materiales carecen de evidencias de cambios pedogenéticos (edafogenéticos). Del mismo modo, diversos suelos con material de suelo antropogénico forman un grupo separado dentro de los Regosoles al que se denomina Regosoles Antrópicos.

Antrosoles Plágicos

Los Antrosoles Plágicos tienen el característico “horizonte Plágico” producido por la adición prolongada de los residuos de los establos consistente en una mezcla de estiércol y tierra. También pueden encontrarse en este horizonte fragmentos de ladrillos, cerámica y/o altos contenidos de fósforo extractable. La formación (de la mayoría) de horizontes Plágicos comenzó en la época medieval cuando los granjeros usaban un sistema de manejo (“cultivo mezclado”) de rotaciones en los que alternaban los cultivos de labranza con arado y los pastizales para la alimentación del ganado vacuno y ovino. Los residuos orgánicos se acumulaban en los establos y pajares mezclándose las defecaciones de los animales y humanos con residuos de cosechas, compóstandose, hasta cierto punto, espontáneamente. Tal enmienda se añadía a los campos de cultivo como abono. Esta adición de materia orgánica ocasionaba el incremento paulatino del espesor del horizonte orgánico superficial de los suelos naturales a razón de 0.1 cm/año (un dato tan solo orientativo). Existen evidencias, en algunos lugares, de que este sistema se usó por lo menos durante algo más de 1000 años, al encontrarse horizontes, habiéndose descrito horizontes Plágicos de más de 1 metro de espesor.

Dependiendo de la composición del material, el horizonte Plágico es negro (producto del material de matorrales de ericáceas como el brezo a tipos de suelos como los Podzoles) o pardo (capa de mantillo/hojarasca de los bosques). En algunos lugares, los desechos herbáceos son incorporados a los abonos terrosos. Tal práctica le da al horizonte A un contenido de arcilla un poco más alto que el del solum más profundo. Récords históricos indican que casi 10 has del matorral de los brezales eran necesarias con vistas a mantener el mismo nivel de nutrientes de una ha. de tierra de cultivo La remoción que implica del sistema de gestión propiciaba que el suelo bajo este tipo de matorral fuera más susceptible a la erosión eólica. Y así extensas zonas de brezal se convivieron en arenas cambiantes infértiles (ver Arenosoles). Por consiguiente, los campos arados se ubicaban en sitios favorables y bien drenados, aun antes de adquirir el horizonte Plágico. Por aquellos tiempos el centeno de invierno en algunos sitios ara menos susceptible al daño por heladas invernales, abundantes en el centro y norte de Europa. Tan solo sólo en áreas densamente pobladas con menor proporción de edafotaxa bien drenados otros con peores características hidráulicas eran empleados para los cultivos con arado.

El sistema agrario descrito ha producido la más grande extensión de Antrosoles Plágicos del mundo catalogada en el mundo, a falta de buenos inventarios en otras regiones del globo. En este sentido cabe mentar también que otros tipos de Antrosoles Plágicos son formados por un aumento del espesor del horizonte superficial orgánico al ir añadiendo material de turba (ver Histosoles) en capas o bolsas a las zanjas de drenaje con o sin adiciones de abonos orgánicos.

![antrosol-hortico]()

Perfiles de Antrosoles hórticos. Fuente: Terroir-Hessen.de

Antrosoles Térricos

En algunas partes de Europa Occidental especialmente en Inglaterra e Irlanda, materiales calcáreos (ej. arenas de playas, fragmentos de roca, conchíferos, etc.) fueron acarreados hasta territorios en los que abundaban los Arenosoles pobres en nutrientes o ácidos, Podzoles, Albeluvisoles e Histosoles. Eventualmente estos suelos se transformaron por las prácticas humanas en Antrosoles Térricos con una capa superficial hecha por el hombre a base de material de suelo mineral, pero con mejores propiedades para someterse al cultivo de arado que el perfil edáfico natural.

Los Antrosoles Irrágricos

Los Antrosoles Irrágricos están formados como resultado de una prolongada sedimentación de limo por irrigación. Un caso especial son los Antrosoles Irrágricos en zonas fisiográficamente deprimidas en donde los cultivos tolerantes a la sequía son comúnmente sembrados en crestas (montículos) hechas por el hombre que alternan con surcos de drenaje. El perfil original del suelo del área de las crestas termina siendo sepultado bajo una gruesa capa de material que llegaba en suspensión por el agua de irrigación (quizás con la adición adicional de otras enmiendas antrópicas, como las anteriormente descritas). El sistema de cresta y surco es conocido ampliamente en diferentes ambientes como en los bosques de tierras bajas de Europa Occidental, o los pantanos costeros del Sureste de Asia, en donde también en este sistema se siembran variedades tolerantes a la sequía (ver capítulo sobre Fluvisoles). Antrosoles Hidrágricos

Los Antrosoles Hidrágricos

Los Antrosoles Hidrágricos son el resultado de un largo y prolongado sistema de cultivos anegados (encharcados). El encharcamiento de las tierras húmedas de los cultivos de arroz (incluyendo la destrucción de la estructura natural del suelo por la acción de una labranza intensa cuando el perfil edáfico se encontraba saturado con agua) está hecho intencionalmente, para reducir las pérdidas por percolación. Este encharcamiento humanamente inducido hace dispersable la superficie del suelo, creando una capa superficial que contiene agregados uniformes y predominantemente una porosidad vesicular en seco. El color de la capa enlodada y moteados con un hue bajo y cutanes de hierro-manganeso sobre caras de los agregados y las paredes de los poros corroboran un prolongado proceso de reducción de los materiales del suelo. Estos últimos, con el paso del tiempo, desarrollan una capa o suela de arado bajo la capa enlodada que se caracteriza por su estructura laminar, siendo mucho más densa que la enlodada. Juntas la capa enlodada y la capa de arado constituyen el horizonte Antrácuico. Los horizontes que subyacen al horizonte Antrácuicoson modificados por procesos redoximórficos y muestran zonas rasgos reductores (al movilizarse y segregarse el hierro-manganeso que percolan hacia abajo desde el horizonte Antrácuico. Hablamos pues de un proceso de hidromorfismo edáfico inducido por la acción humana.

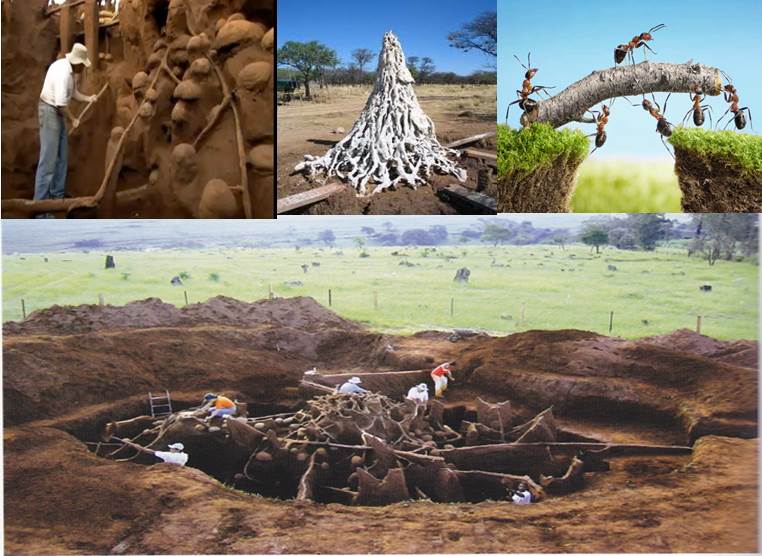

Antrosoles Hórticos

Los Antrosoles Hórticos corresponden coloquialmente a lo que se denominan “Suelos de cocina”. Los Antrosoles Hórticos sobre terrazas en el sur de Maryland, U.S.A. y a lo largo del Río Amazonas en Brasil son ejemplos bien conocidos. Estos suelos son profundos y tienen horizontes superficiales oscuros formados en capas de “desechos de las actividades propias que se llevaban a cabo en una cocina tradicional” (principalmente conchas de ostras, huesos de pescado, etc.) de antiguos asentamientos indios, aunque siguen produciéndose actualmente en numerosas culturas rurales alrededor de todo el mundo. Muchos países poseen pequeñas áreas de suelos que fueron modificadas por antiguos pobladores y/o aun lo son.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ANTROSOLES

Características Morfológicas

Los Antrosoles se diferencian de otyros Grupos de Suelos de Referencia de la FAO por sus horizontes superficiales del tipo Antrácuico, Hórtico, Hidrágrico, Térrico o Plágico. Horizontes de un suelo subyacente sepultado pueden ser considerados actualmente como Antrosoles. En algunos casos (principalmente en Antrosoles Térrico o Plágico) la evidencia de actividad humana es tal que aún pueden observarse las marcas de la azada.

Características Hidrológicas

Los Antrosoles Térricos y Plágicos están bien drenados ya que su horizonte A fue engrosado. La mayoría de los Antrosoles Irrágricos albergan una fauna activa en el suelo, así como una buena porosidad. En el caso de estos últimos, pueden presentarse moteados de hierro-manganeso, aunque no sean necesariamente indicadores de un drenaje interno inadecuado, ya que podría haber sido causado exclusivamente por una sobre-irrigación. Los Antrosoles Hidrágricos tienen una capa de arado impermeable hecha por el hombre y periódicamente inundada como parte intencional del sistema de cultivo. Los Antrosoles Hórticos se encuentran también adecuadamente drenados, y en particular en aquellos casos en donde se ubican en las proximidades de los poblados en tierras fisiográficamente altas, algunos se han desarrollado en suelos de paisajes encharcados, o casi encharcados (hidromorfía), por lo que su drenaje interno es más restringido.

Características Físicas

Las propiedades físicas de los horizontes Plágico y Térrico son excelentes: la resistencia a la penetración es baja, permitiendo fácilmente el enraizamiento de los vegetales; los poros son de varios tamaños interconectados y la capacidad de “almacenamiento” de humedad disponible es alta si la comparamos con loa que predomina en el material edáfico subyacente. La materia orgánica “suave” en la superficie del suelo estabiliza su estructura. La parte superior del horizonte Plágico o Térrico puede volverse algo más denso si actualmente la labranza se realiza con maquinaria pesada (vibradora). La mayoría de los horizontes Irrágricos tienen poca materia orgánica, pero muchos albergan una fauna del suelo activa, limosos tienen propiedades buenas para la retención de humedad; algunos suelos arcillosos tienden a volverse masivos y muy duros en seco, siendo pues difíciles de labrar. Los horizontes Hórticos son muy porosos a causa de su intensa actividad biológica (frecuentemente los horizontes Hórticos contienen más del 25% de canales de lombrices de tierra) y un alto contenido de materia orgánica.

Características Químicas

Los horizontes Plágicos son más ácidos (pH KCL entre 4 y 4.5) y contienen más carbono orgánico (del 1- 5%) que los horizontes Térricos. En consecuencia los horizontes Plágicos negros, contienen más materia orgánica que los pardos; la relación C/N es oscila generalmente entre 10 y 20 alcanzando los valores más altos valores en los suelos negros. Valores de CIC (capacidad de intercambio catiónico) registrados hasta la fecha fluctúan entre 5 y 15 cmol (+)/kg de suelo, el contenido de fósforo total es bastante elevado. Los horizontes Irrágricos tienen una alta saturación de bases, pudiendo contener carbonato cálcico activo (a disposicón de las plantas) e incluso ser alcalinos en su reacción. Algunos horizontes Irrágricos son salinos como resultado de la acumulación de sales que fueron disueltas y/o depositadas por el agua de riego. Los horizontes Antrácuicos tienen una reacción del suelo neutra cuando se saturan. Bajo condiciones reductoras, el Fe2+ y el Mn 2+ pueden presentarse en cantidades tóxicas. La mayoría de los horizontes hórticos tienen una buena CIC adquirida después de una larga y continua aplicación de residuos orgánicos, estando por lo general bien abastecidos de nutrientes. Estos últimos también tienen un contenido de fósforo asimilable (0.5 MNaHCO3 extractable en P2O5) que supera los 100 mg/kg de suelo.

MANEJO Y USO DE LOS ANTROSOLES

Antrosoles Plágicos

Los Antrosoles Plágicos tienen propiedades físicas favorables para el desarrollo vegetal (porosidad, enraizamiento, humedad disponible, etc.), si bien muchos de ellos sufren algunas características químicas insatisfactorias (acidez, nutrientes, etc.). En Europa es frecuente que en los Antrosoles Plágicos se cultivaran/cultiven centeno, avena, cebada, patatas (papas), así como también remolacha azucarera y el trigo de verano. Previo a la aplicación de fertilizantes químicos, la cosecha de centeno en estos suelos tan solo alcanzaba entre los 700 y 1100 kg/ha, o sea, 4 ó 5 veces la cantidad de semilla usada. Actualmente, estos suelos reciben generosas dosis de fertilizantes, elevando la productividad de las cosechas por encima de los 5000 kg/ha de centeno, 4,500kg/ha de cebada y más de 5,500 kg/ha de trigo de verano. La remolacha azucarera y la papa producen de 40 a 50 ton/ha. Estos suelos son cada vez más usados para producción de maíz y forrajes. En Europa, se consideran actualmente como producciones normales de 12-13 ton/ha de maíz forrajero seco y de 10-13 ton/ha de hierba seca. Los Antrosoles Plágicos son también usados para cultivos para herbolarios y horticultura. El buen drenaje y el color oscuro de su superficie del suelo (el calentamiento temprano en primavera), hacen posible la labranza y siembra de cultivos tempranos en la estación. Los suelos con horizontes Plágicos profundos de los Países bajos llegaron a alcanzar una gran demanda para la siembre de tabaco en la desde los años 50 y sesenta del siglo XX.

Antrosoles WRB 2006/2007. Traducción Oficial de Mabel Susana Pazos

ANTROSOLES

Los Antrosoles comprenden suelos que han sido profundamente modificados a través de actividades humanas, tal como adiciones de materiales orgánicos o desechos hogareños, riego y labranza. El grupo incluye suelos conocidos como: suelos Plaggen, suelos Paddy soils, suelos Oasis, Terra Preta do Indio (Brasil), Agrozems (Federación Rusa), Terrestrische anthropogene Böden (Alemania), Anthroposols (Australia), y Antrosoles (China).

Descripción resumida de Antrosoles

Connotación: Suelos con características prominentes que resultan de la actividad humana; del griego anthropos, ser humano. Material parental: virtualmente cualquier material de suelo, modificado por el cultivo o adición de materiales continuo y prolongado. Ambiente: En muchas regiones donde la gente ha practicado la agricultura por largo tiempo. Desarrollo del perfil: La influencia de humanos normalmente está restringida a los horizontes superficiales; la diferenciación de horizontes de un suelo enterrado puede aún estar intacta a cierta profundidad.

Distribución regional de Antrosoles

Los Antrosoles se encuentran donde sea que el hombre haya practicado la agricultura por un largo tiempo.

Los Antrosoles con horizonte plágico se encuentran o han sido detectados están preferentemente en el noroeste de Europa. Junto con los Antrosoles con un horizonte térrico, cubren más de 500 000 ha. Los Antrosoles con horizonte irrágrico se encuentran en áreas de riego en regiones secas, e.g. en Mesopotamia, cerca de oasis en regiones de desierto y en partes de la India. Los Antrosoles con un horizonte antrácuico por encima de un horizonte hidrágrico (suelos paddy o de arrozales) ocupan vastas extensiones en China y partes de Sur y Sudeste de Asia (e.g. Sri Lanka, Viet Nam, Tailandia e Indonesia). Los Antrosoles con horizonte hórtico se esparcen por todo el mundo donde los humanos hayan fertilizado el suelo con desechos hogareños y abonos. La Terra Preta do Indio en la región del Amazona en Brasil pertenece a este grupo.

Manejo y uso de Antrosoles

Los horizontes plágicos tienen propiedades físicas favorables (porosidad, enraizamiento y disponibilidad de humedad), pero muchos tienen características químicas menos favorables (acidez, y deficiencia de nutrientes). Cultivos comunes en los Antrosoles europeos con horizonte plágico son el centeno, avena, cebada, papa, y también la más demandante remolacha azucarera y trigo estival. Previo al advenimiento de los fertilizantes químicos, los rendimientos de centeno fueron 700–1 100 kg/ha, o 4–5 veces la cantidad de semilla utilizada. Hoy estos suelos reciben dosis generosas de fertilizantes y el rinde promedio por hectárea para centeno, cebada y trigo estival son 5 000, 4 500 y 5 500 kg, respectivamente. Remolacha azucarera y papa producen 40–50 toneladas/ha. Actualmente, son crecientemente utilizados para producción de maíz para para ser ensilado y pasto; niveles de producción por hectárea de 12–13 toneladas de silaje seco de maíz y 10–13 toneladas de pasto seco, se consideran normales. En algunos lugares, los Antrosoles con horizonte plágico se usan para almácigos de árboles y horticultura. El buen drenaje y el color oscuro del suelo superficial (calentamiento temprano en primavera) hacen posible labrar y sembrar o plantar temprano en la estación. Los suelos con horizonte plágico profundo en los Países Bajos estaban en demanda para el cultivo de tabaco hasta los 1950s.

Los Antrosoles con un horizonte horizonte hórtico son suelos de cocina (kitchen soils). Hay ejemplos bien conocidos en terrazas fluviales en el sur de Maryland, Estados Unidos de Norteamérica, y a lo largo del Río Amazonas en Brasil. Tienen un suelo superficial profundo, negro, formado en capas de rezagos de cocina (principalmente caparazones de ostras, huesos de pescados, etc.) de los antiguos habitantes indios. Muchos países tienen pequeñas áreas de suelos que fueron modificados por los habitantes primitivos.

El cultivo de arroz inundado continuo y prolongado conduce a un horizonte antrácuico sobre un horizonte subyacente hidrágrico. El encharcado de las tierras inundadas de campos de arroz (involucrando la destrucción de la estructura de suelo natural por labranza intensiva cuando el suelo está saturado con agua) se hace intencionalmente con vistas a reducir las pérdidas de agua por percolación.

Los Antrosoles con horizonte irrágrico se forman como resultado de una sedimentación prolongada (predominantemente limo) del agua de riego. Un caso especial se encuentra en las depresiones del terreno en donde cultivos de secano se plantan comúnmente en camellones construidos que alternan con surcos de drenaje. El perfil de suelo original del área del camellón está enterrado, bajo una gruesa capa de material de suelo posteriormente agregado. El sistema camellón-surco se conoce de ambientes tan diferentes como los bosques húmedos de Europa Occidental y las marismas costeras del Sudeste Asiático donde los camellones se plantan con cultivos de secano y en las áreas de zanjas poco profundas se cría arroz.

En partes de Europa Occidental, particularmente en Irlanda y el Reino Unido, materiales calcáreos (e.g. arenas de playa) fueron acarreados a áreas con Arenosols, Podzoles, Albeluvisoles e Histosoles ácidos. Eventualmente estas capas superficiales modificadas de material mineral se volvieron horizontes térricos que mejoran ostensiblemente las propiedades del suelo con vistas a su puesta en cultivo con arado, respecto a los suelos superficiales originales y/o naturales previos a la acción humana.

En México Central, se construyeron suelos profundos de sedimentos lacustres ricos en materia orgánica, formando así un sistema de islas y canales (chinampas). Estos suelos tienen un horizonte térrico y fueron se convirtieron en los sistemas agrarios más productivas del imperio Azteca. Desafortunadamente, en la actualidad, la mayoría de estos suelos están afectados por salinización o contaminación al recibir aguas residuales no depuradas.

Francisco Javier Manríquez Cosío y Juan José Ibáñez

Material Bibliográfico

Página Web de la WRB

Clasificación WRB 2006-2007

Lecture notes on the major soils of the world (versión personal traducida al español por Javier Manríquez Cosío)

Los suelos de Latinoamérica: retos y oportunidades de uso y estudio (ir al titulo correspondiente) Autores: Francisco Bautista, Alfred J. Zinck y Silke Cram. Boletín del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica: VII(3) Septiembre-Diciembre 2009, páginas 94-142

Soils of the European Union (en Ingles)

Post Previos de Nuestro Curso Básico Tipos de Suelos del Mundo

Los Suelos del Mundo y Su clasificación (WRB). Curso Básico sobre Clasificación de Suelos

Suelos Minerales Condicionados por la Topografía o Fisiografía: Leptosoles, Regosoles, Fluvisoles y Gleysoles

Post Previos de Nuestro Breve Curso Básico Tipos de Suelos del Mundo hasta Junio de 2014

Los Suelos del Mundo y Su clasificación (WRB). Curso Básico sobre Clasificación de Suelos

Suelos Minerales Condicionados por la Topografía o Fisiografía: Leptosoles, Regosoles, Fluvisoles y Gleysoles

Leptosoles

Leptosoles; Leptosoles: Geografía Ambiente y Paisaje; Leptosoles Uso y Manejo;Leptosoles en Latinoamérica; Leptosoles en Europa; Tipos de Leptosoles y sus Mapas de Distribución en Europa

Regosoles

Regosoles; Regosoles: Geografía, Ambiente y Paisaje; Regosoles: Uso y Manejo: Regosoles en Latinoamérica; Regosoles en Europa; Tipos de Regosoles y sus Mapas de Distribución en Europa(WRB 1998)

Fluvisoles

Paisajes Aluviales No Costeros de las Redes Fluviales (WRB 1998); Deltas, Estuarios y Marismas; Geoformas de las Líneas de Costa Generadas por la Dinámica Marina (WRB-FAO 2000), Fluvisoles, Fluvisoles tiónicos, Distribución geográfica de los Fluvisoles, Fluvisoles uso y manejo, Fluvisoles en Latinoamérica, Fluvisoles en Europa, Mapas de los tipos de suelos de Europa (WRB 1998)

Gleysoles

Gleysoles; Gleysoles: Geografía Ambiente y Paisaje Gleysoles: Uso y Manejo, Gleysoles en Latinoamérica, Gleysoles en Europa, Tipos de Gleysoles y sus Mapas de Distribución en Europa

Stagnosoles (WRB 2006-2007)

Stagnosoles

Histosoles

Histosoles (WRB 1998): Las Turberas; Histosoles (Turberas): Geografía, Ambiente y Paisaje; Histosoles Uso y Manejo (Turberas) (WRB 1998); Histosoles en Latinoamérica Tropical; Histosoles en Europa (Turberas); Tipos de Histosoles y sus Mapas de Distribución en Europa (WRB 1998)

Cambisoles

Cambisoles; Cambisoles: Geografía Ambiente y Paisaje; Cambisoles: Uso y Manejo; Cambisoles en Latinoamérica; Cambisoles en Europa; Tipos de Cambisoles y Sus Mapas de Distribución en Europa

Arenosoles

Dunas y Paisajes Arenosos (WRB 1998); Arenosoles; Arenosoles: Geografía; Ambiente y Paisaje; Arenosoles: Uso y Manejo; Arenosoles en Latinoamérica; Arenosoles en Europa; Tipos de Arenosoles y sus Mapas de Distribución en Europa

Vertisoles

Paisajes Arcillosos (WRB, 1998), Microrelieve Gilgai (Vertisoles, WRB, 1998), Vertisoles (WRB, 1998), Vertisoles: Geografía, Ambiente y Paisaje, Vertisoles: Uso y Manejo, Vertisoles en Latinoamérica, Vertisoles en La UE y el Continente Europeo, Tipos de Vertisoles y sus Mapas de Distribución en Europa

Andosoles

Paisajes Volcánicos, Andosoles, Andosoles: geografía ambiente y paisaje, Andosoles Uso y Manejo, Andosoles en Latinoamérica, Andosoles en Europa, Andosoles en Europa y los Suelos de Islandia, Tipos de Andosoles y sus mapas de distribución en Europa

Luvisoles

Luvisoles, Luvisoles: geografía ambiente y paisaje, Luvisoles Uso y Manejo; Luvisoles en Latinoamérica, Luvisoles en Europa, Tipos de Luvisoles y sus mapas de distribución en Europa.

Alisoles

Alisoles (WRB, 1998); Alisoles: Geografía Ambiente y Paisaje, Alisoles: Uso y Manejo

Lixisoles

Lixisoles; Lixisoles: Geografía ambiente y paisaje; Lixisoles: Uso y manejo

Acrisoles

Acrisoles, Acrisoles: geografía ambiente y paisaje, Acrisoles Uso y Manejo, Acrisoles en Latinoamérica, Acrisoles en Europa, Tipos de Acrisoles y sus mapas de distribución en Europa.

Albeluvisoles

Albeluvisoles: Albeluvisoles: Geografía, Ambiente y Paisaje; Albeluvisoles: uso y manejo; Albeluvisoles en Europa, Albeluvisoles y sus mapas de distribución en Europa,

Podozoles

Podzoles, Podzoles: Geografía, Ambiente y Paisaje, Podzoles Uso y Manejo, Podzoles en Europa,Tipos de Podzoles y sus Mapas de Distribución en Europa.

Planosoles

Planosoles WRB, Planosoles: Geografía Ambiente y Paisaje, Planosoles: Uso y Manejo, Planosoles en Europa, Planosoles en Latinoamérica, Tipos de Planosoles y sus Mapas de Distribución en Europa.

Criosoles

Criosoles WRB, Criosoles: Geografía, Ambiente y Paisaje, Criosoles: Uso y Manejo, Criosoles en Europa y la Antártida, Criosoles: Mapas de Distribución en Europa.

Umbrisoles

Umbrisoles WRB,Umbrisoles: Geografía Ambiente y Paisaje, Umbrisoles: Uso y Manejo, Umbrisoles en Europa, Tipo de Umbrisoles en Europa y sus Mapas de Distribución.

Calcisoles

Calcisoles WRB, Calcisoles: Geografía Ambiente y Paisaje; Calcisoles: Uso y manejo; Calcisoles en Latinoamérica (WRB); Calcisoles en Europa; Calcisoles: Mapas de Distribución en Europa;

Nitisoles (Nitosoles)

Nitisoles (WRB); Nitisoles o Nitosoles: Geografía Ambiente y Paisaje (Suelos Ferralíticos); Nitisoles (Nitosoles): Uso y Manejo (Suelos Ferralíticos); Nitisoles (Nitosoles) en Latinoamérica (Suelos Ferralíticos);

Ferralsoles

Ferralsoles (WRB); Ferralsoles: Geografía, Ambiente y Paisaje (Suelos Tropicales); Ferralsoles: Uso y Manejo (WRB), Ferralsoles en Latinoamérica, Paisajes Geomorfológicos de los Trópicos Húmedos y Subhúmedos (Geoformas),

Plintosoles

Plintosoles (WRB) Suelos con Plintita, Plintosoles: Geografía, Ambiente y paisaje, Plintosoles Uso y Manejo, Plintosoles (Plintosoles) en Latinoamérica,

Durisoles

Durisoles (WRB) Suelos Con Horizontes Endurecidos; Durisoles: Geografía, ambiente y paisaje; Durisoles: Uso y Manejo; Durisoles en Latinoamérica y Europa

Gypsisoles (Gipsisoles)

Gypsisoles o Gipsisoles (WRB): Suelos con yeso Edafogenético; Durisoles: Geografía, ambiente y paisaje; Durisoles: Uso y Manejo; Durisoles en Latinoamérica y Europa;

Solonchaks (Suelos Salinos)

Paisajes Desérticos, Áridos y Semiáridos (Fisiografía y Suelos);Solonchaks o Suelos Salinos (WRB); Solonchaks (Suelos Salinos): Geografía Ambiente y Paisaje; Solonchaks (Suelos Salinos): Uso y Manejo; Solonchaks (suelos salinos) en Latinoamérica y Europa; Tipos de Solonchaks (suelos Salinos o afectados por sales) y Sus Mapas de Distribución en Europa;

Solonetz (suelos Sódicos)

Solonetz (WRB): Suelos Sódicos; Solonetz: Geografía Ambiente y Paisaje; Solonetz: Uso y Manejo; Solonetz en Latinoamérica (Suelos Sódicos); Solonetz en Europa (suelos Sódicos); Tipos de Solonetz (Suelos Sódicos) y sus Mapas de Distribución en Europa.

Chernozems (Suelos de Estepas húmedas)

Estepas, Praderas y Pampas; Chernozems (Suelos de Praderas, Estepas y Pampas); Chernozems: Geografía ambiente y paisaje

Kastanozems

Phaeozems o Feozem

Antrosoles

Tecnosoles