![bufalos-praderas-americanas]()

![grandes-manadas-de-bufalos-praderas-americanas-lakota-society]()

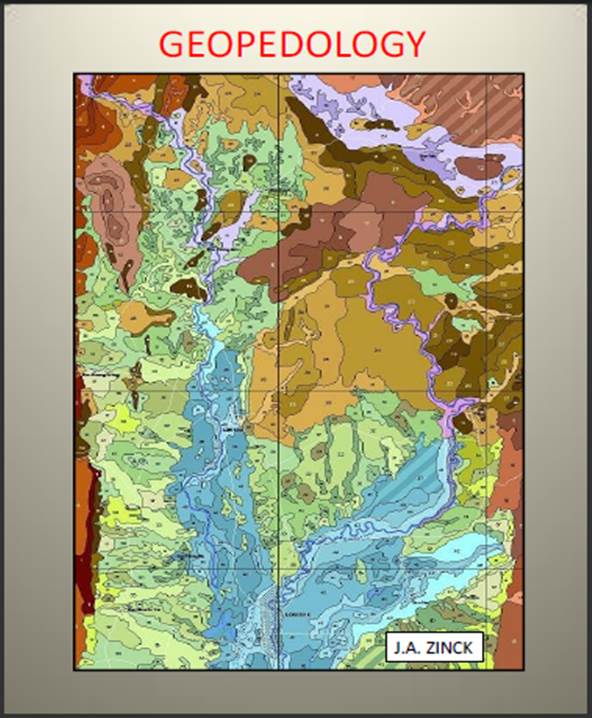

Grandes manadas de búfalos en las praderas americanas. Fuente: Lakota Society

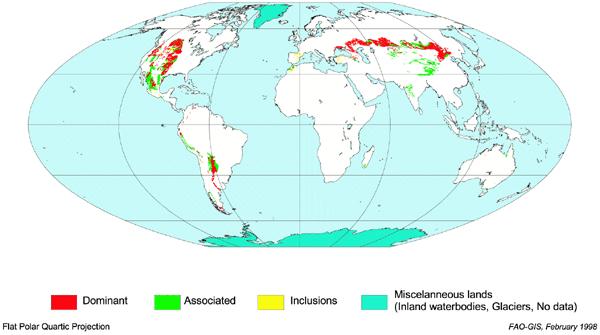

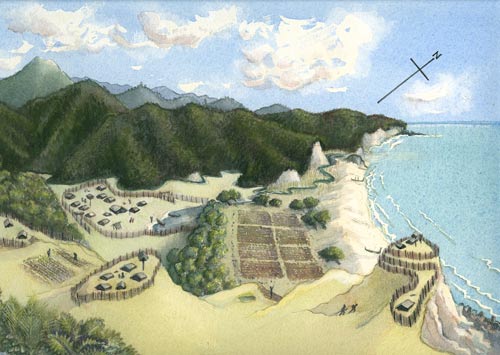

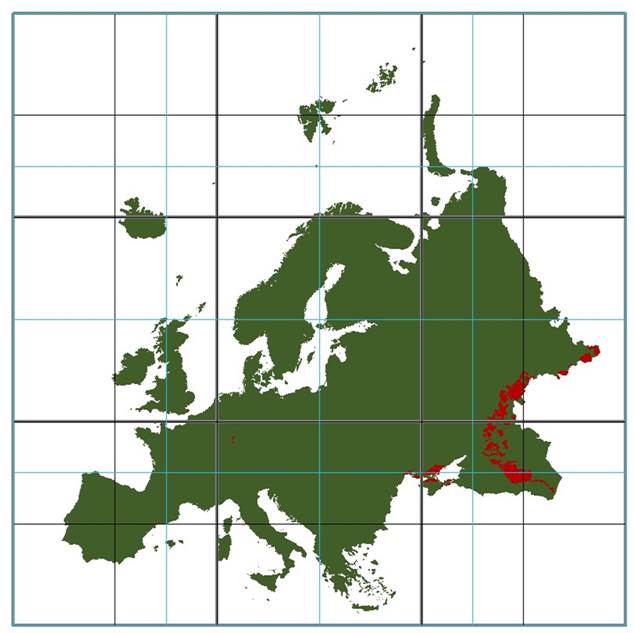

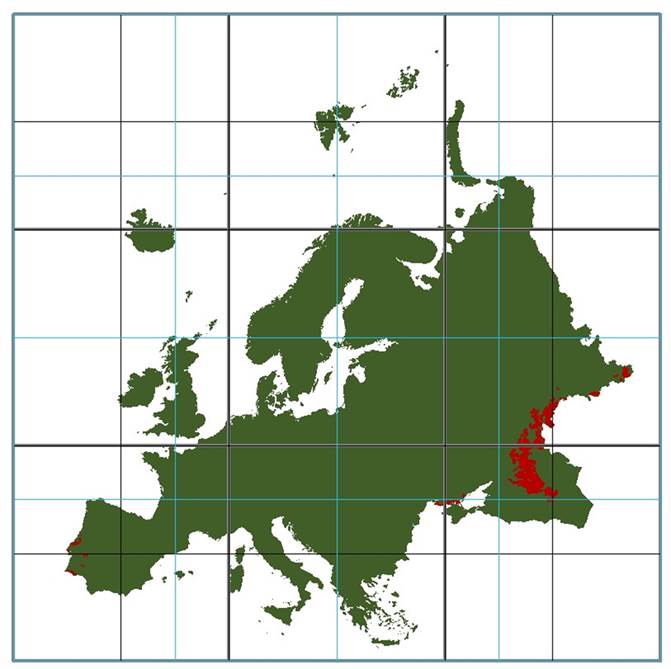

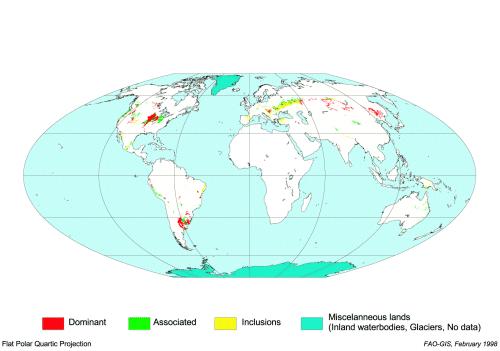

En Estados Unidos de Norteamérica (USA) tanto los científicos y gestores, como los productores se encuentran muy preocupados por la degradación de sus pastizales extensivos. Por un lado, muchos de ellos son invadidos con matorrales, a menudo especies invasivas, degradándose la calidad de las plantas forrajeras que albergaban, así causando el deterioro de la denominada calidad de sus suelos. Al mismo tiempo, otras noticias, denuncian que, en ciertos ranchos, el sobrepastoreo da lugar también a la degradación de sus suelos por compactación, y degradación física de los horizontes superficiales. En el primer caso, posiblemente el problema se deba a que los ranchos no alcancen la carga ganadera adecuada con vistas a su conservación, mientras que en el último parece ocurrir todo lo contrario. Hoy hablaremos de esta última circunstancia, así como de ciertas propuestas que se han realizado, pero que aún no parecen contar con el beneplácito de buena parte de la comunidad científica, a pesar de su interés, en mi modesta opinión. Un personaje llamado Allan Savory, parece haber propuesto un sistema de manejo novedoso basándose en una aproximación holística de la gestión de las praderas americanas que hace especial hincapié en la conservación de las propiedades del suelo. Como veréis en la noticia que os expongo abajo, se menciona concretamente que: “El vocablo más apropiado vinculado al movimiento de pastoreo planificado es “mimetismo”, es decir que el trasiego del ganado doméstico imite al de las manadas salvajes de grandes mamíferos que deambulaban a través de las Grandes Llanuras americanas en grupos estrechamente hacinados”. Muy a menudo, en periodos de sequía, y cuando el forraje escasea, se dispersa el ganado, mientras este individuo “parece” proponer todo lo contrario, pero basándose en un constante trasiego de las reses de un lugar a otro.

Resulta razonable pensar que, antaño, en aquellas praderas de las grandes llanuras americanas, las enormes manadas de búfalos debieron vivir sustentablemente usando sus pastos. En consecuencia, visto que la gestión actual genera numerosos problemas, es decir no es sustentable, lo que propone Allan, estriba en que la ganadería doméstica emule el comportamiento de aquellos búfalos que solían moverse y pastar de forma agrupada. La idea en si no se me antoja descabellada, en absoluto. Otra cuestión distinta deviene en si existe o no la información suficiente de aquellas praderas ancestrales como para extraer consecuencias bien documentadas que den lugar a una gestión innovadora. Abajo os dejo la noticia en suajili con una traducción rápida al español-castellano, que padece de algunas deficiencias, por lo que pido disculpas de antemano.

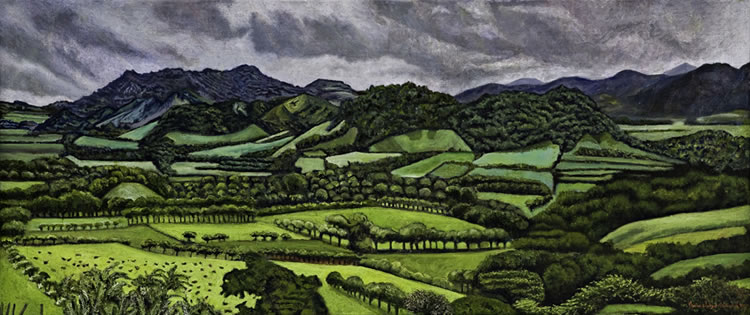

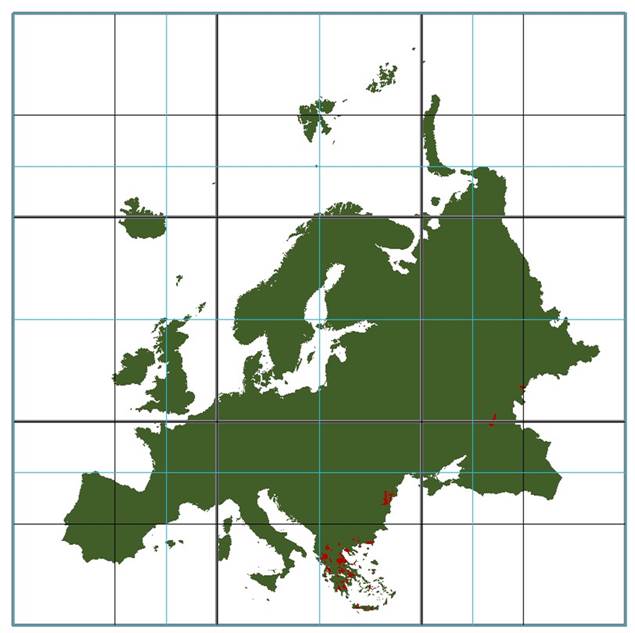

En la Península Ibérica, la ganadería ha co-evolucionado durante miles de años bajo la acción del hombre, por lo que la cultura rural campesina resultó ser sustentable durante milenios. En consecuencia este problema tradicionalmente no acaeció. Otra cuestión diferente estriba en que la gestión ganadera industrial cumpla/incumpla con las mentadas prácticas tradicionales sustentables, cuyo acervo cultural se extingue por falta de interés político y unos estímulos y subvenciones acordes de la Unión Europea (la Llamada PAC: Política Agraria Común), que con demasiada frecuencia provoca cambios de uso que, a la postre, son insustentables y a menudo desafortunados, por no decir calamitosos. En cualquier caso, aunque maltratados por la política científica del país, los ecólogos de pastos españoles estudiaron aquellas prácticas atávicas, realizando actualmente estimaciones de cargas ganaderas sustentables en parques y reservas naturales que han tenido bastante éxito, incluso en la lucha contra los incendios forestales que actualmente azotan al país.

He visto y escuchado a diversos ecólogos latinoamericanos analizar con asombro la estrecha relación ganado/pasto de los pastores tradicionales que aún quedan desperdigados por las zonas menos densamente pobladas de la Península Ibérica. Al contrario que en “las Américas”, en donde no ha habido tiempo para que acaeciera tal estrecha vinculación entre el pastor, hierba, suelos y el ganado, aquí sí pudo producirse. Bien harían los norteamericanos en aprender o extraer conclusiones de sus prácticas.

Por mucho que los ecólogos de pastos desconfíen en soluciones como las que propone Allan, el analizar las pautas naturales y las atávicas campesinas, les proporcionarían ideas para escapar de su incapacidad de generar ganaderías sustentables. Frente a su incapacidad creativa, mejor emular a la naturaleza. Os dejo pues con la noticia en suajili y velozmente traducida al castellano-español.

Juan José Ibáñez

Increased grazing helps improve soil

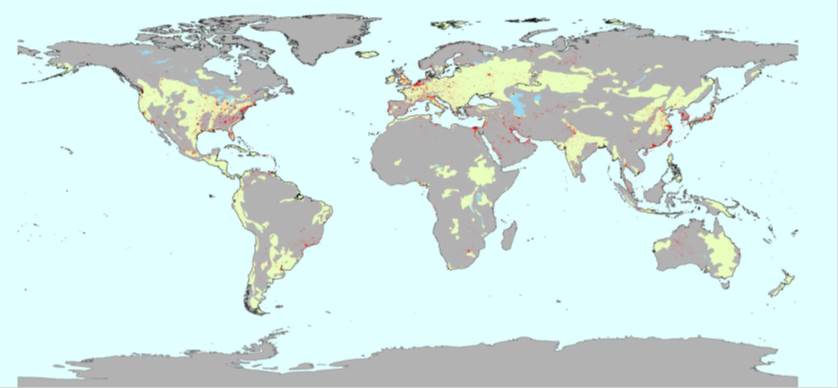

The world’s soil is in trouble. Ecologists say without dramatic changes to how we manage land, vast swathes of grassland are at risk of turning into hard-packed desert. To make sure that doesn’t happen, researchers are testing out innovative ways to keep moisture in the soil.

In eastern Colorado, one way could be in the plodding hooves of cattle.

Conventional wisdom tells you that if ranchland ground has less grass, the problem is too many cows. But that’s not always the case. It depends on how you manage them, if you make sure they keep moving.

La degradación de los suelos del mundo continua progresando.. Los ecólogos consideran la necesidad de cambios drásticos en la forma de gestionar la tierra, vastas extensiones de pastizales corren el riesgo de convertirse en desiertos. Para asegurarse de que eso no suceda, los investigadores están probando formas innovadoras para mantener la humedad en el suelo.

En el este de Colorado, el problema podría estar relacionado con la compactación causada por la compactación del suelo causada por la persistente pezuñas del ganado.

La sabiduría convencional en los ranchos crece menos hierba, el problema es debido al exceso de la carga ganadera (sobrepastoreo). Pero eso no es siempre el caso. Depende de cómo se gestione el trasiego de ganado en las tierras.

“Plants actually respond to grazing. It actually stimulates growth in some ways,” said William Burnidge, an ecologist with the Nature Conservancy. Burnidge runs the Conservancy’s Colorado grassland program, which includes a 14,000-acre nature preserve and working commercial cattle ranch, the Fox Ranch.

A few miles west of the Kansas border in Yuma County, Colo., the land stretches north and south along a band of the Arikaree River, a tributary of the Republican River. The ranch, owned by the Nature Conservancy and leased to local rancher Nathan Andrews, is part of a grand experiment. Researchers are putting in practice something called holistic management, or planned grazing.

“Las plantas responden a la acción del pastoreo. Este puede o no puede estimular el crecimiento del pasto en función de cómo se gestione”, dijo William Burnidge, un ecólogo del “The Nature Conservancy”. Burnidge dirige el programa de praderas de Colorado del mencionado “The Nature Conservancy” abarcando una extensión de 14,000 acres en un programa subvencionado en el que se cría el ganado bajo un régimen comercial. Se trata del Rancho denominado Ranch.

A pocos kilómetros al oeste de la frontera de Kansas en el Condado de Yuma, Colorado, La tierra se extiende de norte a sur a lo largo de una banda del río Arikaree, un afluente del Río Republicano. El rancho, propiedad de The Nature Conservancy y arrendada al ranchero local Nathan Andrews, forma parte de un gran experimento. Los investigadores están poniendo en práctica un sistema de manejo al que denominan “gestión integral, o el pastoreo planificado”.

“When I learned about it, that style of grazing, the basis was everybody was producing more grass,” said Andrews, a fifth-generation cattle rancher in eastern Colorado. “It’s hard, as a producer, to argue with more grass. Because we never have enough grass.

“Cuando me enteré de esta nueva práctica de pastoreo, entendí que se producía más pasto”, dijo Andrews, un ganadero de quinta generación en el este de Colorado. “Es difícil, como productor, a demandar gestiones que generen más hierba, por cuento consideramos que nunca tenemos suficiente pasto.

Farmers and ranchers know in a few decades they’ll have to feed a lot more people, while at the same time, keep the soil healthy and make money doing it. That’s the philosophy behind holistic management. Proponents say the focus is not just on the soil’s health and the prevalence of grasslands, but also tout its ability to help a rancher’s bottom line. And it’s way more involved than your run-of-the-mill rotational grazing, which has been used by pastoralists for centuries and is still used by ranchers today.

Los agricultores y ganaderos saber que en pocas décadas van a tener que alimentar a mucha más gente, mientras que al mismo tiempo, necesitan mantener el suelo saludable y que las haciendas sean rentables. Esa es la filosofía detrás de la denominada gestión integral. Los defensores de la última argumentan que el núcleo de la gestión no solo se encuentra en la salud del suelo y la prevalencia de los pastizales, sino que también deben contemplar la rentabilidad de la explotación. Y es mucho más complicado que el pastoreo rotacional, usado en la zona tradicionalmente.

Here’s how planned grazing works: A detailed chart drives every decision made on the ranch. At the beginning of each season, you plot out your moves on the map, like a Monopoly board. If the grass is better on the eastern part of your ranch, the cattle should stay there longer, but not too long. The cattle have to keep moving. The animals’ hooves push on the soil, helping it to retain more rainfall.

Así es como se pretende diseñar el manejo del pastoreo: un gráfico detallado conduce cada decisión tomada en el rancho. Al comienzo de cada temporada, se trazan sus futuros movimientos en el mapa, como en un tablero de Monopoly. Si la hierba es mejor en la parte oriental de su rancho, el ganado debe permanecer allí más tiempo, pero no demasiado. El ganado tiene que mantenerse en movimiento. Los cascos de los animales remueven un poco el suelo, lo que ayuda a retener más agua de lluvia.

The most common word tied to the planned grazing movement is “mimicry,” as in mimicking the wild herds of large mammals that used to move across the Great Plains in tightly herded packs.

“You’re only ever approximating what wild animals did when there weren’t any people or fences to tell them what to do,” Burnidge said. “But it’s reasonable to think that they tried to stay on the forage that was best for them at the time.”

La palabra más común vinculada al movimiento de pastoreo planificado es “mimetismo”, es decir que el trasiego del ganado doméstico imite al de las manadas salvajes de grandes mamíferos que deambulaban a través de las Grandes Llanuras en grupos estrechamente hacinados.

“(…) aproximándose al comportamiento de los animales salvajes cuando no había ganaderos y cercas”, dijo Burnidge. “Pero es lógico pensar que ellos trataban de permanecer en el forraje que era mejor para su alimentación en cada momento.”

What makes the Fox Ranch unique is its approach to documentation. The idea of planned grazing isn’t new, but the Nature Conservancy wants evidence that it works before telling other ranchers to try it out.

Lo que hace que la Fox Ranch único es su enfoque. La idea del pastoreo planificado no es nueva, pero el Nature Conservancy desea evidencias de que funciona antes de impulsar a otros rancheros a probarlo.

The godfather of this grazing technique is Allan Savory, the creator of a few organizations that tout the ability of these methods to restore grasslands and pull ranchers across the world out of poverty. If his name sounds familiar you might have seen his TED talk from earlier this year. The video went viral, currently at almost a half-million views, and introduced a whole new audience to the concept of holistic, or planned, grazing.

El padrino de esta técnica de pastoreo es Allan Savory, el creador de unas pocas organizaciones que tratan de vender la capacidad de estos métodos con vistas a restaurar los pastizales e impulsar a los ganaderos de todo el mundo a salir de la pobreza. Si su nombre suena familiar que podría porque usted ha visionado su charla TED a principios de este año. El vídeo tuvo un comportamiento viral, alcanzando una audiencia de casi un medio millón de personas, e introdujo a una nueva audiencia para el concepto del pastoreo integral u holístico .

“We really get the animals in the right place, at the right time, for the right reason, with the right behavior,” Savory said. His style of grazing management focuses on the soil and how the cattle interact with it.

“We’re getting the rain that falls on the ground to soak in more, runoff less, but to remain in the soil and to leave the soil through the vegetation or to underground water sources,” Savory said.

Realmente conseguimos situar a los animales en el lugar correcto, en el momento adecuado, por la razón correcta, con el comportamiento correcto “, dijo Savory. Su estilo de manejo del pastoreo se centra en el suelo y cómo el ganado interactúan con él.

“Estamos recibiendo la lluvia que cae en el suelo para absorber más agua y que la escorrentía sea menor, y se encuentre dispoible para el crecimiento del pasto o percole y se almacene en los acuíferos”, dijo Savory.

But if you think the entire range land community is singing kumbaya around holistic grazing, you’re wrong. Savory’s methods are controversial. Most of contemporary rangeland science says Savory’s basic tenets, increased cattle numbers and rapid fire grazing, have no scientific basis. In fact, many rangeland ecologists say the only way to improve grassland is to reduce, not increase, the number of animals on it.

Pero si usted piensa que toda la comunidad implicada está cantando Cumbayá alrededor pastoreo holístico, se equivocas. Los métodos de Savory son controvertidos. La mayor parte de la ciencia contemporánea relacionada con la gestión de los pastizales alega que la metodología propuesta en los principios básicos de Savory, es decir el aumento del número de reses y el pastoreo de fuego rápido, no se sustenta sobre ninguna base científica conocida. De hecho, muchos ecólogos pastorales claman que la única manera de mejorar los pastizales es reducir, no aumentar, el número de animales, es decir descender la carga ganadera.

Savory scoffed at claims that his work is faulty. He said mainstream science has been unable to turn his nuanced planning process into an academic, peer-reviewed study.

“There is no study, and no range scientist has produced a study that says that planned grazing doesn’t work,” Savory said.

At the Fox Ranch, the experiment is just in its initial phases. Last year, even in the midst of drought, rancher Nathan Andrews was able to build up his herd, while many other ranchers were shedding their numbers. Granted, the Fox’s cattle numbers were behind the local area average, but he still counts it as a success.

Savory se burlaba de las afirmaciones de sus detractores. Comentó Dijo que la ciencia convencional ha sido incapaz de sintetizar su proceso de planificación en un estudio académico publicable en revistas científicas de prestigio.

“No hay ningún estudio, y ningún científico de pastos capaz de elaborarun artículo que muestre que el pastoreo planificado no funciona”, dijo Savory.

Al Fox Ranch, el experimento aún se encuentra en sus fases iniciales. El año pasado, incluso en medio de una sequía, ranchero Nathan Andrews fue capaz de agrupar su manada, mientras que muchos otros ganaderos lo dispersaban. Por supuesto, el número de cabezas en el rancho Fox estaban detrás de la media de la zona local, pero él considera que su gestión es un éxito.

“If we can benefit from it in two of the worst years on record, then I think moving forward with it will be even more beneficial than what we’re seeing now,” Andrews said.

Beneficial for his bottom line, and for the soil he depends on.

This is second part of a two-part report on innovative ways to revive the soil. Click here to see part one on how Iowa farmers are using man-made prairies to keep soil healthy.

“Si somos capaces de beneficiarse de este nuevo sistema justamente en dos de los peores años de la historia, entonces creo que de seguir adelante con el resultado a largo plazo será aún más prometedor”, dijo Andrews. Beneficioso para su línea de fondo, y para los suelos sobre los que crece el pasto.

Esta es la segunda parte de un informe de dos partes sobre formas innovadoras para reactivar el suelo. Haga clic aquí para ver la primera parte de cómo los agricultores de Iowa están utilizando praderas artificiales para mantener un suelo saludable.

Grazing of cattle pastures can improve soil quality

Date: March 3, 2011 Source: USDA/Agricultural Research Service

Summary:

Scientists have given growers in the Piedmont guidance on how to restore degraded soils and make the land productive. Researchers found that if cattle are managed so that they graze moderately, soil quality can be restored and emissions of carbon dioxide (a greenhouse gas) can be reduced.